Quinqua, bibliothécaire, avec thé et chats. Je dépose ici les marques que mes lectures ont tracées.

La deuxième femme - Louise Mey

Sandrine a une petite trentaine d’années et aucune confiance en elle, rabaissée toute son enfance par un père sexiste et humiliant. Lorsqu’elle apprend la disparition d’une femme à la télé, mère d’un petit garçon, elle est touchée par le mari éploré, dont elle se rapproche en participant à la marche blanche organisée. Elle devient ainsi… « la deuxième femme ».

Le roman s’ouvre sur la réapparition de la première femme, présumée morte, retrouvée en Italie mais parlant français, ayant toutefois tout oublié de sa vie d’avant. La position de Sandrine devient donc fragile.

Quel roman, tout aussi excellent qu’horrible !

L’autrice réussit avec un talent impressionnant à décrire l’emprise d’un conjoint violent sur sa compagne vulnérable, et met le lecteur dans une position extrêmement désagréable, témoin impuissant de la manipulation que refuse d’abord de voir la deuxième femme.

Roman essentiel sur les violences conjugales, sa noirceur et sa dureté sont terribles, mais nécessaires sur ce sujet qu’il ne faut cesser de médiatiser. Si l’écriture hachée, saccadée, envahie de virgules, m’a d’abord dérangée, j’ai compris qu’elle participait du flot de pensées de Sandrine. On avance parfois en apnée, espérant que l’issue sera salutaire pour les victimes. Éprouvant ET excellent.

Éditions du Masque, janvier 2020, 332 pages, prix : 20 €, ISBN : 978-2-7024-4946-2

Crédit photo couverture : © Louise Cand © Maksim Minmiphoto / Arcangel images / éd. du Masque

Histoire du fils - Marie-Hélène Lafon

Le fils, c’est André, élevé par Hélène, la sœur de sa mère, Gabrielle, celle-ci ayant choisi une vie libre et différente. Elle n’a pas rompu le lien, mais c’est bien avec ses cousines qu’André est élevé. Son père, il est inconnu, aux abonnés absents. Il apprendra son nom le jour de son mariage. L’histoire de ce père est aussi celle du drame qui ouvre le roman…

On retrouve l’écriture très belle, précise et travaillée de Marie-Hélène Lafon, l’enfilade d’adjectifs, nombreux, la richesse de la langue. Peut-être n’était-ce pas le bon livre au bon moment, mais je n’ai pas réussi à m’attacher aux personnages qui m’ont laissée de marbre, trop de prénoms également, je m’y suis souvent perdue.

L’histoire se déroule sur un siècle, de 1908 à 2008, mais les chapitres se jouent de la chronologie, mêlant les époques. Ce n’est pas mon roman préféré de cette autrice.

Buchet-Chastel, août 2020, 176 pages, prix : 15€, ISBN : 978-2-283-03280-0

Crédit photo couverture : © détail de l’œuvre de Jacques Truphémus, « Terrasse à Cauvalat » 2013 et éd. Buchet-Chastel.

Sale bourge – Nicolas Rodier

A 33 ans, Pierre est condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales, assortis d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois et d'une injonction de soins. Ainsi s'ouvre le roman.

Comment Pierre en est-il arrivé là, lui qui a été élevé dans une bonne famille versaillaise ?

Le retour sur son enfance et son adolescence, dans une expression aussi simple qu'épurée, fait froid dans le dos. Une enfance bafouée engendre-t-elle nécessairement la violence ?

Ce premier roman frappe par la dureté de ses propos, amenés de manière descriptive mais incisive on pense à Edouard Louis (en finir avec Eddy Bellegueule), dans un milieu social bourgeois tout autant délétère.

Si le cliché du premier roman aux accents auto-fictionnels est bien présent, Sale bourge s'avale d'une traite et laisse un goût amer, celui des silences accumulés qui font péter les plombs. Percutant.

p. 100 : "Il y a un tel écart entre nos principes et nos comportements". Tout est là, dans cet écart...

Flammarion, août 2020, 213 pages, prix : 17 €, ISBN : 978-2-0815-1151-4

Crédit photo couverture : © Meyer / Tendance floue et éd. Flammarion

Après - Nikki Gemmell

Traduit de l'anglais (Australie) par Gaëlle Rey

L'écrivain Nikki Gemmell offre dans cet Après une réflexion sur la perte brutale de sa mère, leur lien distendu, l'amour maternel, et l'euthanasie dans un pays où elle demeure illégale.

Son monde s'écroule lorsque la police vient lui annoncer sur le pas de la porte de le décès de sa mère. Elle se rend à la morgue reconnaitre le corps, et attend les résultats de l'autopsie car tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Depuis des années, sa mère, Elaine - qu'elle avait elle-même réécrit en Elaine -, ancienne mannequin, souffrait terriblement après une opération chirurgicale ratée. On connait les conséquences des opioïdes lorsque leur prescription n'est pas strictement encadrée, et l'addiction qu'ils entrainent.

Nikki Gemmell revient sur sa relation à sa mère, pas toujours heureuse ni sereine, sur la difficulté à accepter le choix de sa mère de mourir seule et dans le secret, et pose alors le débat non résolu de l'euthanasie ou du suicide assisté en cas de phase terminale d'une maladie ou de douleurs insurmontables et intraitables.

D'abord sceptique sur ce qu'allait pouvoir m'apporter ce récit personnel, je me suis laissée prendre dans les pensées de l'auteur, et l'ai accompagnée jusqu'à la fin de son livre, qui s'achève dans l'apaisement.

Les questions soulevées sont bien évidemment universelles, et inégalement traitées selon les pays quand il s'agit de la mort. La relation de Nikki à sa mère et à ses enfants, cette position entre deux générations, peut toucher tout un chacun également.

Un livre choisi au hasard d'un passage en bibliothèque, parce que j'avais aimé le premier roman traduit de l'autrice (La mariée mise à nu), et qui s'est révélé plus intéressant que je ne l'imaginais.

Extraits :

p. 95 : "je considère aujourd'hui tout ce qui s'est passé avant que la police ne vienne frapper à ma porte comme faisant partie de mon monde "d'avant". Un monde qui me semble très lointain. A la seconde où les policiers ont dit "C'est votre mère", mon existence a basculé dans un autre monde, le monde "d'après". Un monde beaucoup moins insouciant. Où j'évolue avec fragilité et déséquilibre. Mon état, désormais : démolie."

p. 118 : "Maintenant, elle n'est plus là. Je suis libérée d'elle, libérée de tout ça. Je n'ai plus besoin de rester ici. Désormais, je peux aller n'importe où, sans ancrage. La fin est un début et je ne le supporte pas. Je ne sais plus où est ma place.

J'ai besoin d'une bouffée d'air frais. De me cacher. De disparaître. De me reconstruire."

p. 148 : "Ce que j'ai appris : qu'un parent ne peut pas façonner la vie de ses enfants à sa manière, même s'il en nourrit un désir profond. Nous devons prendre du recul et les regarder évoluer, devenir la personne qu'ils sont censés être, que ça nous plaise ou non. Nous devons nous tenir à l'écart, les accepter, et les aimer."

[C'est une évidence pour moi mais comme j'aimerais que ce le soit davantage pour certains]

p. 303 : "Accepter le droit au choix individuel est signe de la maturité d'une nation. Dans une société moderne, la légalisation de l'euthanasie devient inévitable, car les individus qui la composent sont plus autonomes et déterminés dans leurs décisions."

p. 313 : "La souffrance devrait toujours ouvrir la porte à la sagesse."

Au diable Vauvert, janvier 2019, 335 pages, prix : 22 €, ISBN : 979-10-307-0242-2

Crédit photo couverture : Olivier Fontvieille/offparis.fr - Photographie de couverure : Sue Daniel - éd. Au diable Vauvert

L’incroyable voyage de Coyote Sunrise – Dan Gemeinhart

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Nabokov

Coyote Sunrise, jeune ado de 12 ans, parcourt les États-Unis avec son père Rodeo dans un vieux bus scolaire aménagé en maison sur roues pour l’occasion, qu’ils ont d’ailleurs baptisé Yageur (un reste de transport de voyageurs !) A vrai dire ils fuient un drame, le décès accidentel de leur mère (et épouse) et des deux autres filles de la fratrie. Cette vie de nomades sans attaches semble leur convenir, jusqu’à ce que Coyote apprenne par un coup de fil à sa grand-mère que le parc où elle allait enfant allait être détruit. Elle a alors 4 jours pour retourner sur les lieux de leur ancienne vie heureuse, récupérer une boite à souvenirs enterrée là.

Mais elle connaît bien son père, il n’est pas question pour lui de retourner sur le lieu de ses souvenirs. Alors il va falloir ruser. Comme pour adopter Ivan, ce petit chaton trouvé sur un parking de station-service. C’est d’ailleurs sur cet épisode haut en couleurs que débute le roman, campant le personnage, son audace et son franc-parler. Et le voyage sera long, et riche de rencontres, toutes plus surprenantes et attachantes les unes que les autres.

Tous les personnages secondaires, qu’ils aient deux jambes ou quatre pattes, participent de la réussite et de la singularité du voyage, jusqu’aux dernières pages.

Un très bon début, une excellente fin pleine de suspense et de rebondissements, à peine un poil de longueurs en son milieu, ce roman se dévore avec le sourire aux lèvres. Belle leçon de vie de la part de Coyote, car il s’agit bien évidemment ici de surmonter l’épreuve du deuil, et d’accepter de continuer à vivre avec ses fantômes au creux du cœur, et non plus de les fuir. Résilience, peut-être.

Road-movie initiatique, un beau roman jeunesse accessible dès 12 ans.

PKJ (Pocket Jeunesse), mars 2020, 407 pages, prix : 18,90 €, ISBN : 978-2-266-29628-1

Crédit photo couverture : © 2019, Celia Krampien / éd. PKJ

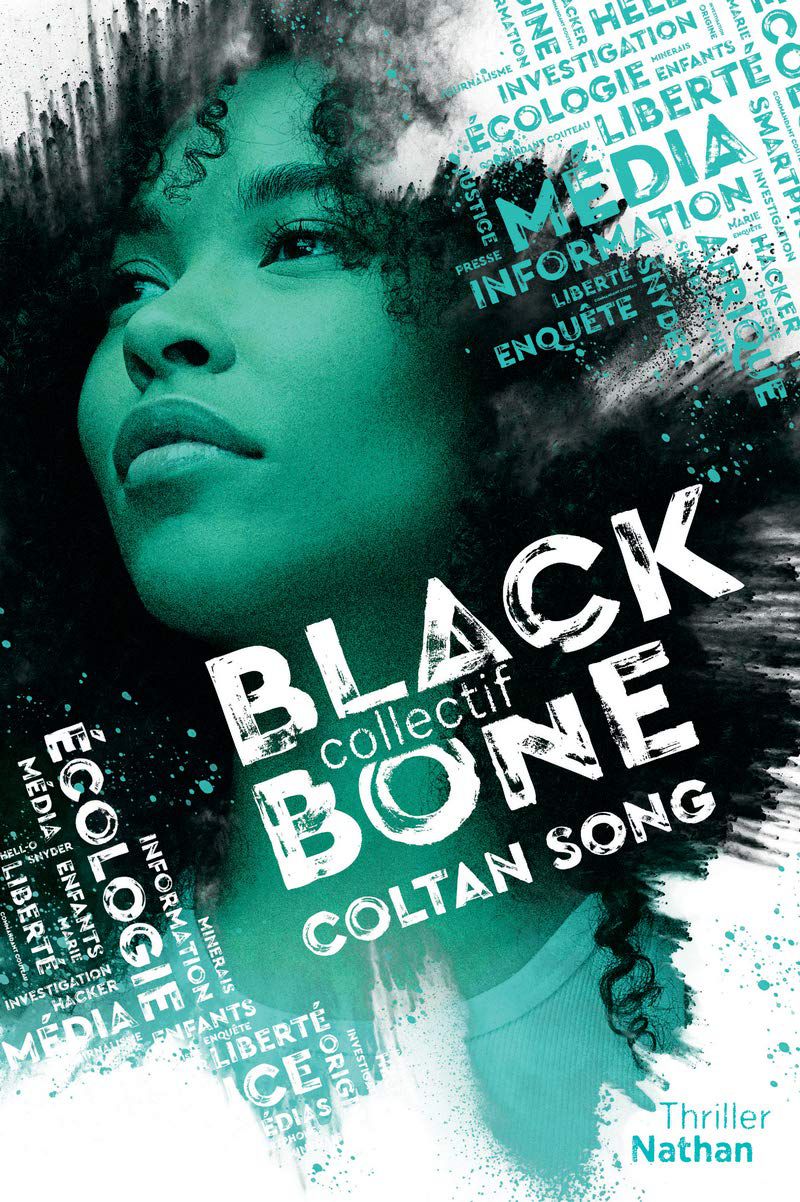

Coltan song (Collectif Black Bone tome 1) – Causse, Urien, Mazas, Jean-Préau

Tout est réussi dans ce roman pour ados à partir de 15 ans (et même avant à mon humble avis) : le projet novateur, l’écriture, les thèmes abordés, le collectif d’auteurs, l’intrigue ; j’ai passé un excellent moment de lecture.

Marie Forget, 18 ans à peine, perd sa mère dans un accident de la circulation. Comment Irène, grand reporter aguerrie aux conditions extrêmes dans des pays en guerre a-t-elle pu être bêtement renversée par un bus ?

Irène enquêtait sur les conditions de fabrication d’une nouvelle génération de smartphone, et sur l’exploitation des minerais rares nécessaires à ces technologies. Se pourrait-il qu’elle ait été assassinée ? En se connectant à son ordinateur, sa fille Marie entre en contact avec un hackeur activiste, le jeune Léo, surnommé Hell-O. Qu’a-t-il à voir avec elle ?

Entre passé en Sierra Leone et assassinat de son père qu’elle n’a jamais connu et temps présent en France et en Belgique, c’est une enquête captivante et haletante qui nous est donnée à lire.

Personnages intéressants et attachants, intrigue engagée et informative (avec ce qu’il faut d’émotions et de sentiments aussi !), j’ai dévoré ce roman sans temps mort, et vais poursuivre mon chemin avec Marie, sa marraine Andréa et Léo (ces trois personnages forment le Collectif Black Bone), avec le tome 2, sur l’industrie de la mode.

Le projet éditorial à l’origine de la série est original : 4 personnes se réunissent pour écrire des thrillers lanceurs d’alerte sur des thèmes sociétaux et environnementaux, derrière cette couverture sans nom se cachent Marie Mazas, éditrice free-lance, Maylis Jean-Préau, journaliste indépendante, et Manu Causse et Emmanuelle Urien, deux auteurs déjà bien connus en littérature ado notamment.

Si leurs noms sont en 4ème de couv, ils s’effacent totalement derrière le projet collectif, à tel point que j’ai cru un instant que Black Bone était leur pseudo, alors qu’il s’agit du titre de la série.

Les prochains volumes doivent porter sur l’exploitation dans l’industrie textile, la déforestation, la politique et les démocraties occidentales.

Le métissage, le racisme, les liens familiaux, l’amour naissant font aussi partie des thèmes abordés dans ce premier volume. Riche, vraiment !

Nathan, Janvier 2020, 301 pages, prix : 14,95 €, ISBN : 978-2-09-259108-6

Crédit photo couverture : © Nicolas Vesin et éd. Nathan.

Je m’appelle Lucy Barton – Elizabeth Strout

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Brévignon.

C’est une histoire simple, mais habilement construite. Celle d’une enfance malheureuse, de la grande pauvreté, d’un lien familial distendu, d’une violence sourde mais qui marque à jamais Lucy, qui revient sur sa vie lors d’une hospitalisation de neuf semaines, dans les années 1980 à New-York. On ne saura pas vraiment la nature de son hospitalisation, peu importe, c’est l’occasion de renouer avec sa mère, qu’elle n’avait pas vue depuis de nombreuses années. Lorsque l’état de santé de Lucy devient fragile, la mère s’enfuit et ne donne plus signe de vie. Pourtant dans ces quelques jours d’échanges, timides, l’amour, maladroit, s’est exprimé.

Le récit court jusqu’au temps présent, où Lucy est devenue écrivain, à travers le chemin d’une vie de couple assez ordinaire : un mariage, deux fillettes, un divorce, un nouveau compagnon, la mort des parents…

C’est un très beau roman que nous offre Elizabeth Strout, tout en nuances et subtilité.

J’ai aimé tout particulièrement les incises sur ses rencontres avec l’écrivain Sarah Payne, la manière de construire un roman et la voir s’appliquer à l’écriture en court, du texte écrit par Lucy, ce roman que l’on a entre les mains. On y croise aussi la stigmatisation du début des années SIDA, ces portes de chambres d’hôpital marquées d’un autocollant jaune : attention ici un malade AIDS (en 2020 en France, on y a vu des post-it jaunes marqués Covid+ ou C+, même façon de marquer le risque ou la peur)

Un univers sensible et grave mais néanmoins apaisé, comme je les aime.

Le livre de poche n° 34485, septembre 2019, 177 pages, prix : 7,40 €, ISBN : 978-2-253-07422-9

Crédit photo couverture : © éd. Le livre de poche / Shutterstock

Feel good – Thomas Gunzig

Le roman s’ouvre sur l’histoire d’Alice, une femme ordinaire qui mène une vie ordinaire, vendeuse dans un magasin de chaussures, maman d’un petit Achille dont le père s’est envolé avant la naissance, jusqu’à la fermeture, le chômage, le désespoir : enlever un nourrisson pour s’en sortir grâce à la rançon. Sauf que personne ne le réclame ce bébé…

En parallèle, l’histoire de Tom Peterman, un écrivain raté qui survit de quelques droits d’auteur et de rencontres littéraires. Ces deux-là vont se croiser et monter ensemble leur braquage culturel. Écrire un feel good book qui les rendra riches.

Bien sûr l’ensemble est invraisemblable, mais là n’est pas la question. La mise en abyme est habile pour nous donner à lire ce feel good book qui en respecte les codes, tout en sombrant quand même beaucoup dans le réalisme social, celui de la pauvreté. Pas vraiment feel good à vrai dire. Mais tellement vrai.

L’analyse du petit monde littéraire, de sa fabrication des succès et de l’échec de tous les autres fait mouche. C’est à vrai dire là aussi que je l’attendais, Gunzig, tant les extraits ci-dessous m’avaient attirée. Et de ce point de vue-là, la satire aussi est réussie.

Pensez-y lorsque vous choisirez votre prochaine lecture 😉

Extraits :

p. 131 : « Sans que Tom comprenne comment c’était arrivé, en quelques années, l’importance d’Instagram, de Twitter ou de YouTube devint considérable. Un succès ne pouvait se faire sans l’aide des « bookstagramers », des « instabookers », des « booktubers » qui prenaient en photo (avec un filtre élégant simulant la surexposition) les livres qu’ils lisaient, posés sur une table en chêne blanchi à côté d’une tasse de café ou bien posés sur le sable fin d’une plage d’été. »

p. 184 : « - C’est quoi le feel good book ?

- C’est un « livre pour se sentir bien ». En gros, on doit présenter la vie sous un angle positif, faire des portraits de personnages qui traversent des épreuves compliquées mais qui s’en sortent grandis. Ce sont des histoires dans lesquelles l’amitié triomphe de l’adversité, dans lesquelles l’amour permet de surmonter tous les obstacles, dans lesquelles les gens changent mais pour devenir meilleurs que ce qu’ils étaient au début…

- Aaaaah, il faut parler de résilience et de conneries comme ça ?

- Oui, par exemple, il y a pas mal de psychologie. Mais de la psychologie à trois sous, des notions pas du tout approfondies, des choses très basiques que le lecteur doit saisir en un instant, il y a souvent un petit côté « développement personnel » et puis faut pas hésiter à avoir la main lourde sur la spiritualité. La spiritualité, ça va donner au lecteur l’impression de faire partie d’un tout plus grand que lui, qu’il a accès à la transcendance, que des anges veillent sur lui ou des trucs du genre… »

Au diable Vauvert, août 2019, 398 pages, prix : 20 €, ISBN : 979-10-307-0274-3

Crédit photo couverture : © Annet Weelink Design et éd. Au diable Vauvert

/image%2F0683481%2F20161028%2Fob_56b2ff_chaussette.jpg)

/image%2F0683481%2F20200815%2Fob_e342c1_dave-francis-i6daiupxm5e-unsplash.jpg)